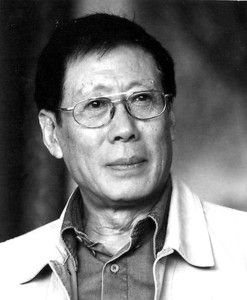

上戏59届当年排练《钦差大臣》的珍贵照片(中间为焦晃)

他们是上海戏剧学院有史以来水准最高、质量最优秀的集体之一;他们班上出了焦晃、张先衡、杨在葆、李家耀、张名煜、卢时初、杜冶秋、卢若萍等等学生,或是创作成果累累的演员艺术家,或是桃李满天下的表演系教授。这个集体,在上戏后来的学弟学妹们心中,成为了一个“传奇”――他们就是上戏表演系59届。

今年5月9日,59届校友在母校重聚首,策划起一件大事:将他们当年因为种种原因未能完成的毕业剧目――俄罗斯大文豪果戈里的讽刺喜剧《钦差大臣》推上舞台。恰逢果戈里诞辰两百周年,由上海戏剧学院和焦晃艺术工作室联合出品,《钦差大臣》将于11月18日至28日上演于上戏剧场。

排练两年 终未上演

50多年前,“老戏骨”们受教于熊佛西、朱端钧、胡导等名师,并由苏联专家叶・康・列普科夫斯卡娅亲自带班教学。二年级时,开始《钦差大臣》的片段排演,整整准备了两年多时间,却因为种种原因,最终未能把它呈现于舞台之上。

毕业之后,同学各散东西,年华轮转,都已在自己的领域绽放光芒。50年后重聚首,依然激情满怀。在焦晃的牵头下,剧组成立了。

连排的效果让大家振奋不已。导演陈明正教授难掩初步探索取得的创作喜悦,当年他还是59届这个班的助教。如今与这些成熟的艺术家合作,开始二轮排演,焦晃、张先衡、朱艺都表示,寻找难题、拓展创作幅度,是他们一生追求的演员信念。

当年的59届老同学,如今分布天南海北。为了确保排练、演出的完整,剧组请来了顾永菲、杨昆等后辈校友,还有部分当年青话的同事,组成了一个坚强的“学院派”阵容。

又一轮“磨戏”开始了

“他们几乎是‘义务劳动’,每天的补贴还不够打车钱;他们说要把每一分钱都用在舞台制作、服装设计上;他们每周才休息一天,每天下午1点钟开始排练,晚上9点钟才‘下班’,结束还要一遍遍不厌其烦地分组讨论。”制作人朱大坤介绍,“如果说整个剧组是一部机器,他们一定要把它调校到最精确的状态。”

“演员的一生都不应该是太平的,一定要尽量扩展自己的创作幅度,奋发自己的创作激情。在舞台上,我就是钦差大臣。”主演焦晃有一番浑然忘我论。

“剧组集合的时候,说老实话会担心这些我们最尊敬的前辈身体、精力是否能够拿得下这出戏,而当他们在排练场里演起来,我们只会觉得他们风华正茂、活灵活现、笑痛肚皮,又发人深省。”杨昆不吝赞美之词。

青话渊源 海派传承

话剧表演领域一向有京派、海派之别,业界公认,上演老舍剧作和老北京生活,“海派”自然不及“京派”,但诠释国外经典剧目,“海派”尤其是当年清一色上戏高材生组成的青年话剧团,更有其特殊的魅力。

在白领题材、搞笑热闹和悬疑惊悚分吃了申城话剧市场最大蛋糕的今天,经典剧本、高端班底组成的《钦差大臣》,无疑将成为海派话剧水准的标杆。“不是说那些时尚话剧不能存在,但仅仅只有时尚话剧的存在,还是远远不够的。过去全部由上戏历届毕业生组成的青年话剧团,向来被同行认为是诠释现实主义经典剧目的最好演出团体。”制作人朱大坤对此次演出的质量充满信心。

更特殊的是,台上匆匆而过的群众演员,将全部由上戏在读学生担当――50年校友接力棒,在舞台上传递。

目前,本轮演出票价定在最高280元,最低80元。坚持倡导低票价理念的焦晃解释说,这个价位不仅可以让更多年轻人、大中学生们走近剧场,更可以让很多如今已经退休的老观众们,和我们一起重温经典,一起过一个话剧舞台的联欢节。

(编辑/子鱼)