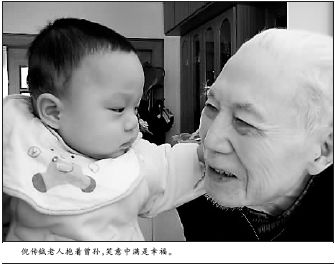

倪传钺老先生抱着曾孙,笑意中满是幸福

四世同堂,在中国传统中是个温暖的词,给人团圆美满、富足安康的印象。一姓之兴亡与宗庙之变迁,往往与国家的命运息息相关。四世同堂不断层的共同记忆、相连贯的家族命运,是理解和发现历史的一把绝好钥匙。

如今的上海,四世同堂的家庭不太多了。我们踏访的这一个,主人倪传钺老先生已经102岁了,第四代倪灏文16个月大。倪传钺老先生是昆曲名家,“一管短笛共流水,惯看春风秋月”,四代人60年的故事,涉过岁月的洪流,“昆曲”是绕不开的话题,但远非全部……

第一代:魂牵梦萦是昆曲

倪传钺老先生生于1908年,经历了清朝末年、民国和新中国,是昆曲“传”字辈硕果仅存的传人,“国宝级”的唯一健在的百岁戏曲表演艺术家。2008年被命名为“国家级非物质文化遗产项目代表性传承人”。由于年事已高,他的儿子倪大乾代叙了父亲这一代的经历。

“一出戏救活了一个剧种”

1949年解放时,父亲是一个小职员。但魂牵梦萦的,是昆曲。

故事要从头讲起:父亲是苏州人。民国初年,大实业家穆藕初重金资助苏州昆曲传习所,招收本地清贫小学生数十名,聘名师任教。我爷爷早逝,家中拮据,14岁的父亲听说传习所不收学费,还供膳宿、理发、洗澡、学习用品等,心想学会吹笛,有了本事,有口饭吃,于是报名考入了传习所。

19岁时,父亲进入传习所学员们成立的戏班“新乐府”,评论家黄南丁曾著文评述“新乐府”有“四个半全才”,父亲即占其中一席。在旧中国动荡的岁月里,唱戏这碗饭不好吃。1927年父亲和同学在上海实习演出,合同期未满便遇上了北伐战争,火车已不通,只能在老闸桥(今福建路桥)码头乘小火轮回苏州避难。半夜船至淀山湖,忽闻枪响,一伙强盗跳上船来,将父亲平日省吃俭用积下的35块银元抢去,为戏班打鼓的阿王忙将手上的金戒指脱下,塞进夜壶里,却还是被强盗发现搜去。船到苏州,大家心神甫定,方想起身无分文,前途渺茫,皆大哭不已。第二次劫难是“一・二八”淞沪抗战后,父亲只得随戏班“仙霓社”于沪宁沿线和杭嘉湖一带“跑码头”,为了生计四处辗转、流离失所,美其名曰“巡回演出”,实际上算是逃难。

抗日战争全面爆发之后,父亲已被迫离班转业,去夜校学了簿记,后来辗转逃难到了重庆,定居下来。这不是父亲一个人的遭遇,到解放前夕,昆曲已是奄奄一息,朝不保夕了。

解放后,昆曲迎来了复活的契机。1956年4月,毛泽东在北京观看浙江国风昆剧团演出的昆剧《十五贯》后大加赞赏,周恩来观后说“一出戏救活了一个剧种”,这使得昆剧的地位大大提高,流落民间的昆曲艺人陆续受到重视。1957年8月,父亲应上海戏曲学校校长(今上海戏剧学院附属戏曲学校)俞振飞的邀请,调任该校昆剧班教师。

父亲嗓音较老生稍阔,比白面略苍,是典型的老外(昆曲生角行当之一)嗓子。他善于揣摩剧情,剖析角色,擅长做功,能戏颇多。比如《八义记・闹朝、扑大》中赵盾、《十五贯 ・判斩、见都、访鼠、测字》中况钟、《浣纱记・寄子》中伍子胥、《千忠戮・草诏》中方孝孺、《千金记・鸿门、撇斗》中范增等角色均称拿手。尤其是在《如是观・交印》中主演宗泽,临终将帅印托付岳飞时,一股忠义正气,表现于眉目之间,又将垂危病情曲曲传出,感人肺腑,成为蜚声曲坛的看家好戏。

“要长寿,唱昆曲”

“文革”中,旧艺人出身的父亲吃尽了苦头。“红卫兵”喊着“横扫一切牛鬼蛇神”,抄了我们的家,之后父亲常被拉到里弄示众,被打骂、批斗。但寡言的父亲和我说了一句话:“我没有做坏事”,坚毅坦荡的神情我一直记得。1972年,父亲被误诊为肾癌而被取掉一肾,康复后他照样画画写字唱昆曲。这成为他将世事繁杂置于书斋之外的寄情之处。

“文革”结束时,父亲已到退休年龄,但1978年他还是出任了江苏省苏剧团(后又恢复为江苏省苏昆剧团)附设学馆的昆剧教师。1998年1月,上海昆曲研习社与上海昆剧联谊会为70岁以上社员举办祝寿演出,他以九旬高龄粉墨登场,与师弟王传蕖等合作演出了《不伏老・北诈》全出,是年9月,他还与蔡正仁等人合演了全剧《贩马记》,创造了昆剧演出史上的一个奇迹。

2001年5月,昆曲被联合国教科文组织授予首批“人类口头和非物质遗产代表作”,2005年,年近百岁的父亲整理并传授了濒临失传的《寻亲记》,在半年时间里每周三上午9点准时到上海戏剧学院戏曲分院上课,课上不仅一人分饰多角亲自演示,还细细讲述了念唱心得和注意事项。为了拍摄纪录片《昆曲六百年》,让后人了解昆曲兴衰,父亲做了精心的准备,每日趁思路清晰时,便将昆曲相关的回忆记在纸上。

2008年父亲被命名为“国家级非物质文化遗产项目代表性传承人”。看到昆曲由极衰而振兴,时至今日还能在舞台上展现其独特魅力,父亲是欣慰的。晚年,他将字画随手送人,学生们皆如获珍宝,家中却留存极少。寄情文艺,淡泊名利也许是父亲长寿的原因,上海市戏曲学校给父亲百岁祝寿时就打出了这样的标语:“要长寿,唱昆曲”。

但凡事关昆曲传承,父亲总是倾心尽力的。他说,昆曲传习所用“传”字给他们取艺名,便隐含将昆曲“代代相传”之意,这也是父亲和“传”字辈先生们最大的心愿。

第二代:投身共和国的现代化事业

倪家的第二代倪大乾出生于1946年的重庆,至今对朝天门、解放碑等地名耳熟能详。讲述完父亲的故事后,他面带笑意地讲起自己的经历。和父亲不同,他“长在红旗下”,少年时代是“安稳幸福”的,在16岁作出了自己的选择。

“我要考复旦”

回想起来,父亲可能是希望我继承昆曲衣钵的,从小就带我参加曲社活动,外地剧团来沪演出,也带我去观摩,可能想以此考察我的戏曲天份并培养我的兴趣。那曲社是已故复旦大学中文系赵景深先生于上世纪50年代末发起的,活动地点定在他家中,由“传”字辈的先生们轮流辅导业余昆曲爱好者。满满一屋子人兴致盎然,我却没有表现出对昆曲的兴趣。

1962年,我高中即将毕业,忙碌而沉默的父亲和我有过简单的对话:“你以后准备做什么?”“我要考复旦。”“你能考取最好,考不取我再养你一年。”父亲的支持给了我莫大的鼓励,我竟懵懂地将第一志愿和第二志愿都填为复旦大学,之后是上海交通大学和北京航空学院(现北京航空航天大学)。当年虽然如愿以偿地考取了复旦,但所填志愿在现在看来是很可笑的,可能是我太喜欢复旦了吧。

我选择的是理工科,小时候写过作文《我的理想》,从那时起我便信誓旦旦地要成为工程师。或许这理想也和时代有关,那正是共和国工业起步时期,很多同学都渴望成为科学家、工程师,投身共和国的现代化事业。后来我也实现了最初的梦想,1978年“拨乱反正”之后,我在上海机床厂成为一名工程师,而后公派意大利留学深造。

那时候新中国并不富裕,在国外学习期间往往被人误认作日本人,这很伤自尊,也激发了我空前强烈的爱国热情,满脑子想着多学技术早日报效祖国,目标明确,想法单纯。

“纯真的年代”

除了受父亲的影响之外,时代环境也注定我“又红又专”。

1958年“大跃进”时期,我正念初二。学校操场建起小高炉,我们拆下弄堂里花园洋房的铁门拿去炼钢,整天整夜守在小高炉旁忙碌。我力气小,就给高年级同学当下手,饿了便就着大头菜吃馒头,累了便蜷在一边睡。现在我对当时热火朝天的场面还记忆犹新,似乎能看到在操场边上蜷着打盹的少年,背景是一片有些不真实的红色。

那时候学校还给我们分配了“麻雀战”的任务,要将“与民争食,糟蹋粮食”的麻雀“赶尽杀绝”。某日某时,大家带着竹竿、锣鼓爬上屋顶墙头,待老师一声令下,周围便锣鼓喧天、呐喊不断。我没有锣鼓,便带着家中的脸盆去敲,和同学一阵狂叫疯喊……12岁的我个头不高、嗓音稚嫩,却虔诚地想要为国家、为集体做出贡献,并能享受单纯的快乐。

后来我入大学时,时任中共复旦大学党委书记的杨西光,严格要求青年教师和学生走“又红又专”、德智体全面发展的道路,在开学典礼上听杨书记句句鼓励的话语时,我很兴奋,下定决心奋发图强。1963年我们在学雷锋活动中表现优异,集体获得“上海市优秀团支部”称号。因此我们在学校走路的时候会不自觉地昂首挺胸,那种集体自豪感现在的大学生未必能完全体会。

1965年秋,我在宝山农村参加了一年的“社会主义教育运动”,与贫下中农同吃同住同劳动,在生产队协助组织农民学习,给他们读报、讲解、宣传党的政策;每个月都认真地在思想小结中反省自己,警惕个人主义思想的抬头,开展“自我革命”。

我的求学生涯是个纯真的年代,让成长于其中的每个人激情燃烧。

“肚子吃饱,眼睛没吃饱”

“纯真的年代”并不意味着美好,也让我历经磨砺。

我在时代中学念高中时正值三年困难时期,粮食物资匮乏,生活必需品都定量凭票购买。记得高中男生一个月的定额是29斤的米或者面粉,女生27斤。每隔10天才会有1张糕点票,可以买一些桃酥和面包。有时就在饭盒中放上面粉,再抹些糖和发酵粉,带去学校的蒸笼中一蒸也算是一顿可口的午饭了,和现在的蜂糕相比毫不逊色。正长身体的时候饭量挺大,我和弟弟在家吃完饭常常坐着不肯走,眼巴巴地望着空碗空盆,直到父亲呵斥“肚子吃饱,眼睛还没吃饱啊”,才依依不舍离开饭桌。

大学毕业我22岁,被分配到某军垦农场,在靠近澳门的海岛上垦荒,每天挑着两桶大粪上山,来回多次,七八个月后随部队去了湖南。那两年的垦荒岁月很锻炼人,1970年我调回上海机床厂,先下车间做锻工,同事们见我是个瘦大学生,便嗤笑我手无缚鸡之力,我不做声,凭借练就的力气轻松地挑起了大铁块,众人叹服。

和现在的生活条件相比,我的青年时代是艰辛的,但回味起来却有滋有味。我还保存着中学时买的铁皮铅笔盒和圆规,铅笔盒值4毛钱,圆规要两元,而我当时每月零用钱仅几毛……它们和记忆一起,一珍藏就是50年。

第三代:爱上了这份教书育人的工作

倪 出生于1978年,职业为中学政治老师。他自认比父亲倪大乾幸运,赶上了改革开放的新时代,不仅衣食无虞,大学毕业时也不必去海岛垦荒,但在职业的选择上,他也有自己的遗憾。

“按部就班成为政治老师”

做老师,是我自己的选择。

上世纪90年代中后期,国家提出“科教兴国”战略,教师的待遇和地位也开始稳步提高。1996年我即将参加高考,当时姐姐已经在上海外国语大学读书,我父母希望我能给家庭减轻负担,选择学费全免的师范专业。我自认为适合做个老师,便下决心报考上海师范大学。

我喜欢阅读写作,也喜欢历史故事,最向往的是中文系。我身上少许的文学气质也许和儿时受的教育有关,爷爷没有让我学昆曲,却教会了我写毛笔字,教了我许多古诗词,让我读了《上下五千年》。我的童年是在淮海路靠近马当路的弄堂里度过的,每日放学后,便搬出方凳伴着天光做作业,到下午5点左右便在弄堂里和玩伴们打弹子、拍香烟片、斗鸡……但爷爷让我背诗写字的时候,我也能定下心神,像模像样地磨砚端笔,照着爷爷写就的诗词剧本临摹,夕阳透过窗户照在宣纸上,很温暖。

就在我梦想着上海师范大学中文系的时候,却接连传来不知是喜是忧的消息,中文系要求政治和历史会考成绩优秀,而我的一向自信的历史却考砸了,正懊悔不已的时候,班主任告诉我因为服从调剂,思想政治教育专业录取了我。

“我想演话剧”

也许是骨子里的血液,在大学里,我喜欢上了戏剧,但并不是爷爷的昆曲,而是话剧。

我萌生这一想法,是因为我在大四时观看了实验话剧《一个无政府主义者的意外死亡》和《爱情蚂蚁》,之后我就彻底被话剧的动人力量征服,兴奋得难以入眠,不断想象我在话剧舞台上激情挥洒的样子,当时就只有一个念头―――我要成为话剧演员。周围的人包括母亲都觉得我只是心血来潮,并不在意。而彼时心高气傲的我已满心欢喜地开始行动了。

我未经过专业训练,鲜有表演经历,对我而言可能唯一的机会就是去考表演专业的研究生,几经周折,我找到了时任上海戏剧学院院长的荣广润教授,在他面前鼓足勇气毛遂自荐。得知根据我的情况,考取的希望渺茫。遭“当头棒喝”让我痛苦,也让我清醒,只能洋洋洒洒,也许是絮絮叨叨地在日记本上发泄我的委屈和郁闷。

对昆曲,我有点爱不起来,我仅陪伴爷爷观摩过一次各地昆剧团的汇演,当时九旬高龄的爷爷一天看两场演出兴致不减,我却仅能勉强欣赏舞台美术和灯光设计,犯困不已。戏剧可能是时代的思维方式,昆剧的表演内容承载的多是中国传统伦理中的“仁义礼智信”,而实验话剧讨论和表达的多是对当下社会的思考,这种思索是让我着迷的。且我在改革开放的年月里长大,物质生活和精神生活上远比父辈青年时代丰富,更懂得追求个性和成长。话剧演员的潇洒对我而言太有吸引力了,可惜,这个梦想尚未开始便已凋零。

现在,我已经做了9年政治老师。虽然生活中布满了阴错阳差,但仔细想想又有些情理之中,最重要的是享受当下的幸福和快乐。我很热爱这个职业。

倪大乾和倪传钺讲述这一切的时候,最忙碌的是才16个月大的倪灏文,他在客厅里来回跑动,百般撒娇。灏文之名,隐含正大刚直、文质彬彬之意。他的爷爷倪大乾希望他好学上进,他的奶奶冯力英希望他长大后能够精明一些,不像爷爷和曾祖父那样中规中矩,倪 只希望他能够安分守己,无灾无难。倪灏文也许还看不懂长辈们温柔目光中的期望,但笑声中升腾的是倪家不可估量的幸福。

(本网编辑/雨田)