图说:大型现代舞蹈诗《红》在上戏剧院举行 新民晚报记者 郭新洋 摄

图说:大型现代舞蹈诗《红》在上戏剧院举行 新民晚报记者 郭新洋 摄

这是一支异常年轻的创作团队。

大型舞蹈诗《红》的编导组里,领头编导董杰是个喜欢戴鸭舌帽的帅气小伙,他率领的编舞团队平均年龄仅20岁。2011年,在专家的建议中,大家对剧本进行数十次的研讨和修改后,终于在不眠不休中完成了这部舞蹈作品。

昨晚,《红》在上戏剧院再度上演,71位上戏学生,一群年轻的90后,年龄大多在17至20岁。稍显稚嫩但却激情洋溢的表演,用青春的力量和朴实无华的动作,表达了年轻人理解下的革命热情。

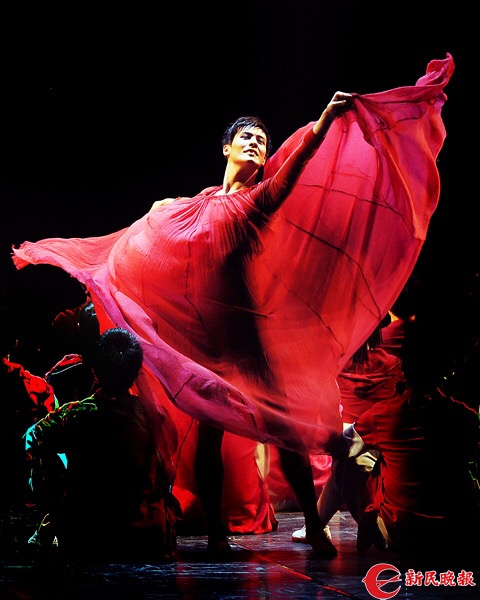

图说:现代舞蹈诗《红》中的独舞 新民晚报记者 郭新洋 摄

平均年龄20岁

董杰是上海戏剧学院舞蹈学院青年教师,编舞之前,他钻研了大量表现党史和共产党人艺术形象的舞蹈、舞剧作品,编创时,他并不局限于似曾相识的剧情,也不触碰任何一个程式化的人物形象。他说:“虽然舞台上看不到镰刀锤头、火炬刀枪,也看不到各个年代的军服,但音乐、情绪、舞姿会把你真切地带入一个个特有的历史氛围中。”

《红》的作曲,由80后旅美青年作曲家房绍卿担纲,他曾为舞蹈诗《四季》写下好听的音乐。在沟通创作思路后,房绍卿在美国创作完稿,交卷上海,作品听来大气磅礴又丝丝入扣。平均年龄20岁的编舞团队,不用舞蹈直接表现任何一个具象的历史瞬间,却在80分钟里,把中国共产党领导中国人民走出黑暗、走向光明的历史进程浓缩表现。巧妙运用象征性的道具,例如桌子,射出中国共产党在历史转折关头的多次会议,又通过节奏、队形层次的对比和造型、色彩的变化,展示了革命征程的艰苦卓绝。

图说:现代舞蹈诗《红》中的双人舞 新民晚报记者 郭新洋 摄

图说:现代舞蹈诗《红》中的群舞 新民晚报记者 郭新洋 摄

舞蹈演员是学生

从2011年开始至今,舞蹈诗《红》成为上戏舞院现代舞班学生的保留剧目。昨日舞台上的71位舞蹈演员,年龄大多在17—20岁。《红》的制作人翁增辉说:“数月的艰苦排演,对每个学生都不是一个轻松过程。”在剧组里,学生们需要教两份答卷,一份是难忘的专业体验,除去日常教学安排,他们没有节假日和休息,全部的汗水都为《红》而流;另一份是对党的历史和中国革命进程的深入学习,排演《红》的过程,对他们的情感是一次历练,对他们的理想、信仰也是一次梳理。

演员们告诉记者,他们在排练时时常会被音乐和舞蹈感染至流泪。例如一次在“序”的排练中中,群舞者被“长夜难明赤县天”的低沉情绪所裹挟,有人跳着跳着忽然低声啜泣起来,激动得不能自持。“舞蹈诗的最终诉求只有一个,就是回归美,回归艺术的感动和震撼。”上戏舞蹈学院院长陈家年对记者如是说。新民晚报记者 张艺

图说:大型现代舞蹈诗《红》在上戏剧院举行 新民晚报记者 郭新洋 摄

舞蹈《红》

大型舞蹈诗《红》时长80,分为黑暗、红之渴、红之流、红之恋等4个篇章。作品以诗化的艺术呈现方式,通过抽象的舞蹈语言,意象化的舞蹈画面,表达出在多劫的生命中人们对正义力量的向往,在黑暗中从一点红光闪闪到正义的力量汹涌而至,到最后正义带来无限光明。

舞蹈编导董杰在编排时,没有沿用传统的创作模式和艺术表现手法,而是用一种更有时代感的方式来唤起广大观众对中国革命的深刻记忆。舞蹈诗以现代舞为主体,同时吸收芭蕾、中国古典舞、流行舞等元素,充分发挥舞蹈艺术抒情性的本质特点。舞台上,看不到硝烟炮火,也看不到旗帜飘扬,满台70多个演员的群体和个体舞姿,却时时让人产生丰富的历史联想。(编辑:榕树)