摘要

在沪举行的2016莎士比亚戏剧节,验证了“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”。2016莎士比亚戏剧节11日在沪拉开帷幕。作为第九届上海国际小剧场戏剧展演特辑,为期一周的2016莎士比亚戏剧节由上海戏剧学院联合国际剧协、中国戏剧家协会等举办,与世界对话,探讨莎剧经久不衰的奥秘所在。

本次戏剧节剧目来源广泛、形式多样,英国、乌克兰、荷兰、意大利、塔吉克斯坦、印度、伊朗、葡萄牙等十几个专业剧团/戏剧院校将联袂为中国观众呈现不同版本的莎士比亚经典作品,仅《哈姆雷特》就有许多大胆创新。

另辟蹊径改编经典

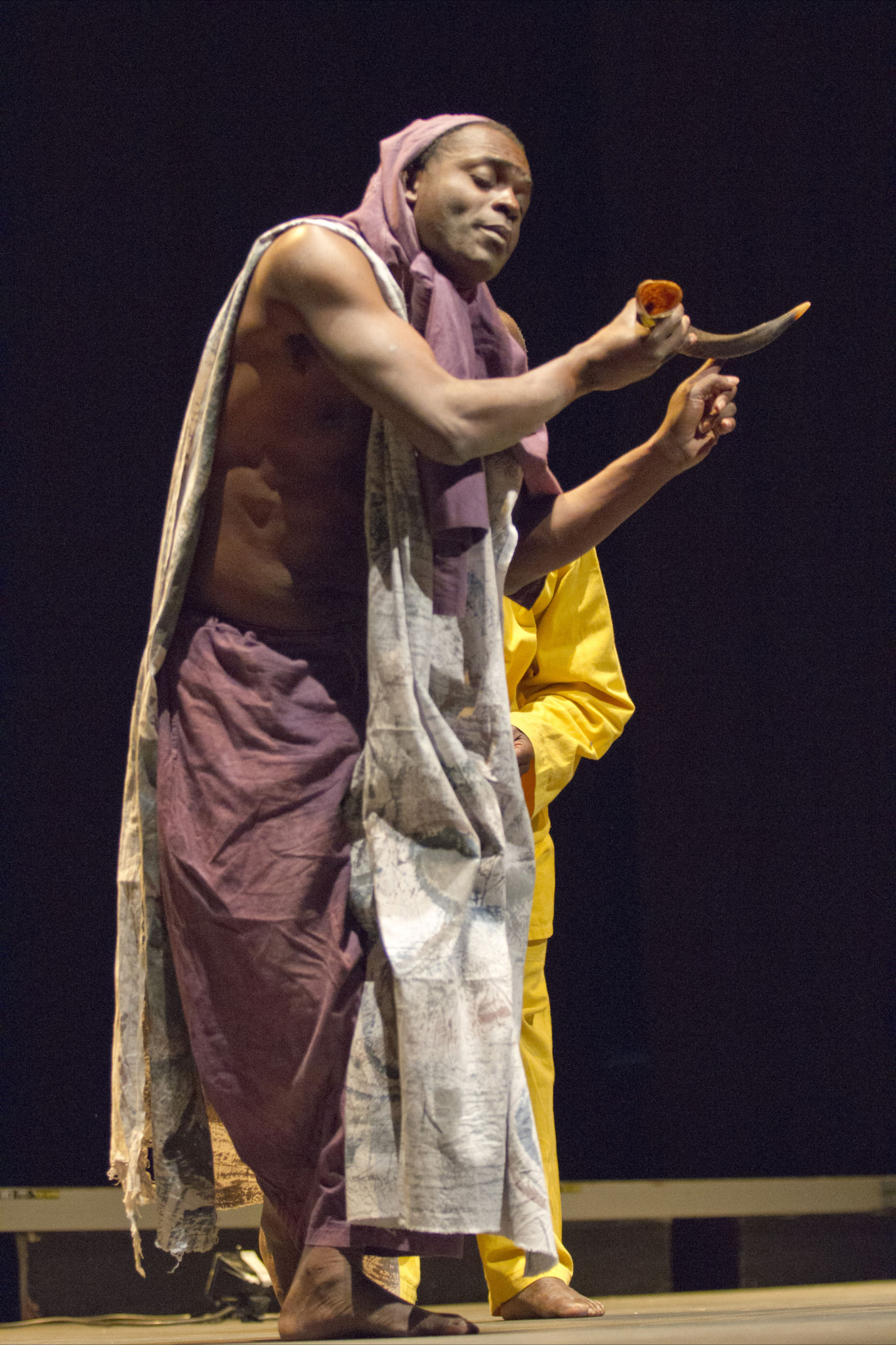

阿根廷与德国联合制作《哈姆雷特大都市》用探戈舞来诠释《哈姆雷特》,刚果与法国联合制作《哈姆雷特》将故事背景移植到非洲,并且变成了以哈姆雷特的母亲,一位因为封建礼教约束不得不与大她许多的哈姆雷特的父亲结婚的女子为主角,用幽默化来处理强迫婚姻这个主题。该剧的音乐和舞蹈的灵感则来源于非洲传统打击韵律。

伊朗剧团制作的《哈姆雷特:丹麦的见证人》则是对悲剧《哈姆雷特》的戏仿——有人不会烹饪,有人不会游泳,有人不会唱歌。所有人都知道,哈姆雷特不能做决定。如果一个人不能做决定,那会是什么结果?混乱!在哈姆雷特的父亲去世后,他纠结着是否要参加克劳迪斯和葛楚德的婚礼。他开始有了要在婚礼后杀害新国王和王后的念头。哈姆雷特需要决定是否去参加婚礼,更重要的是否要复仇,但是他就是没有办法做出决定。这一切弄得他精疲力尽,于是他把决定权交给了霍拉修。霍拉修是谁?他是哈姆雷特臆想出来的朋友,哈姆雷特其实有精神分裂症。

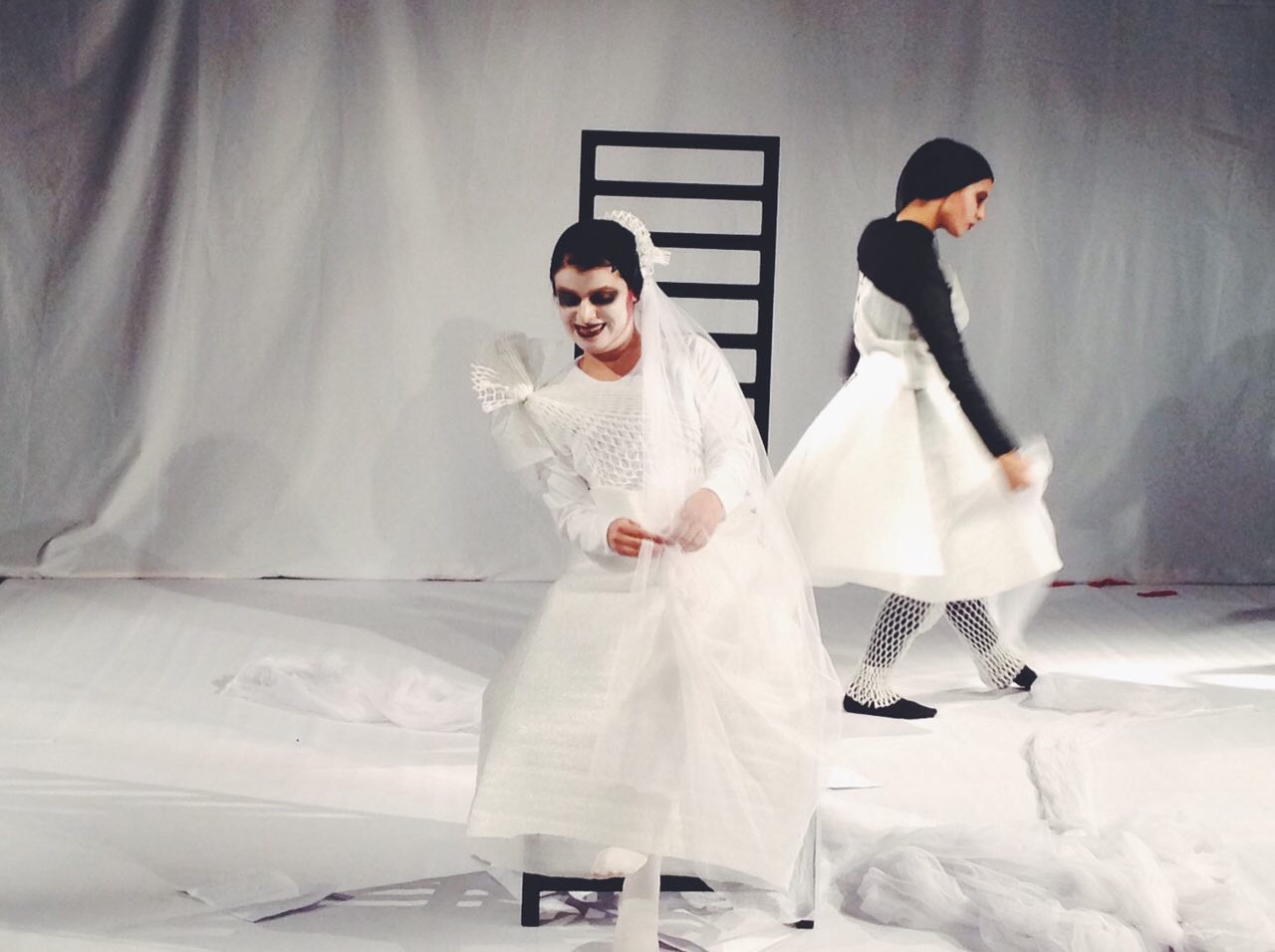

来自意大利的《哈姆雷特丽雅》把焦点转向哈姆雷特的恋人奥菲利亚。400 年后的伊丽莎白时代,奥菲利亚的鬼魂揭露了丹麦宫廷的秘密。她的灵魂遇到了其它莎士比亚戏剧人物的灵魂:朱丽叶,苔丝狄蒙娜,麦克白夫人,埃及艳后。《哈姆雷特丽雅》用不同的表演风格对影视戏剧作品中的哈姆雷特进行新的讽刺而搞笑地演绎:包括传统戏剧、即兴喜剧、恶搞等表演风格。

除了热门的《哈姆雷特》,其他莎士比亚经典也被改编为富有地域特色的戏剧。《麦克白芭提雅》是悲剧《麦克白》印度版的音乐肢体诗剧。演员用印度传统动作、音乐来表现这出悲剧。荷兰《M 夫人》以《麦克白》为灵感,讲述了身为一个小人物的悲剧,温馨而可笑。莎士比亚笔下的麦克白夫人,事实上只有一场戏。但在《M 夫人》里,她表现了莎士比亚没有提及的一切可怕的细节,观众通过华美的服饰、美妙的音乐,获得对麦克白的家庭生活和麦克白夫人死亡真相的一种全新的观察。

找到中国语言表达

莎士比亚剧目的中国化和民族化创作排演,始终是戏剧界关注热点。七十年来,上海戏剧学院曾成功举办过两届“莎士比亚戏剧节”,同时莎剧一直是上戏恒定的教学实习剧目,尤其是1981年西藏班排演的《罗密欧与朱丽叶》更成为当时文艺界关注谈论的热点。近年来,学校延续上戏教学与理论研究的脉络,通过小剧场戏剧节、上戏有戏等平台,展示与梳理上海在改编创排各类不同形式莎剧中的经验与得失,述说中国元素的莎士比亚表达。今年4月,学校推出莎剧主题的“上戏有戏”演出季,获得了社会的关注和好评。话剧《麦克白斯》、原创京剧《驯悍记》、创意剧装造型秀等一系列不同形式的展演,在表现莎剧传统精神的基础上,融入了新时代的读解和诠释。本次戏剧节除了邀请国外剧团,还安排了几部上戏出品的莎士比亚作品作为特邀演出,其中既有极具中国传统文化特色的京剧,也有具有现代海派特色的话剧。这些上戏作品既是中国戏剧人对莎士比亚的致敬,也是我们和世界其它地区戏剧人的艺术沟通、对话和共鸣。

本次戏剧节还将举办多场以莎士比亚为主题的学术研讨会,邀请多位莎学研究的专家展开学术交流活动。“上海国际莎士比亚论坛”11日在东华大学举行,吸引来自全世界40多个学校的60多名国内外学者与会。莎士比亚在全球化的意义和后现代内涵、莎士比亚经典作品对现代文学文化建设以及人文教育的意义、莎士比亚经典作品在不同文化背景下的传播和接受特征、莎士比亚作品的影视媒体的改编研究和莎士比亚跨时空研究的其他相关话题展开热烈讨论。新西兰、加拿大、美国、韩国学者分别做了题为“莎士比亚与文化变革”、“莎士比亚2016:最著名的文化品牌?”、“《奥赛罗》的肤色变换”、“韩国莎士比亚文艺复兴与《仲夏夜之梦》”的主旨发言。(编辑:榕树)