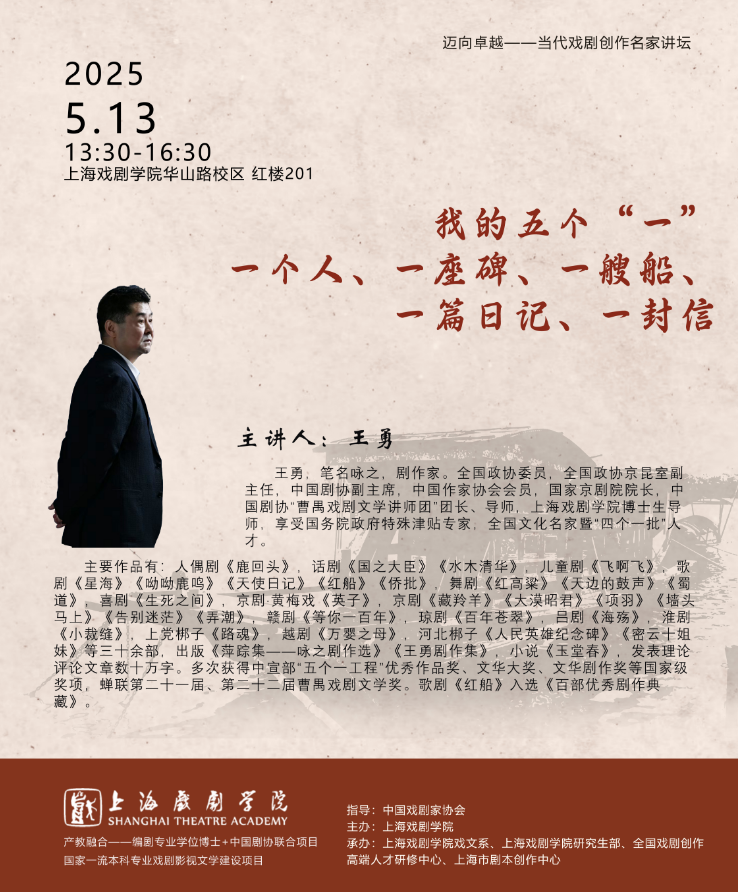

2025年5月13日,由上海戏剧学院主办的“迈向卓越——当代戏剧创作名家讲坛”举行了第五讲。主讲嘉宾为国家京剧院院长、一级编剧、上海戏剧学院特聘博导王勇教授。他以《我的“五个一”:一个人、一座碑、一艘船、一篇日记、一封信》为题,通过梳理五部舞台剧的创作历程,分享了对现实题材作品的创作经验与深入思考。

王勇老师以唐代诗人白居易的“文章合为时而著,歌诗合为事而作”与习近平总书记的“一切有价值、有意义的文艺创作和学术研究,都应该反映现实、观照现实,都应该有利于解决现实问题、回答现实课题”这两句话作为引入,阐明了现实题材不是狭隘地指当下所发生的事情,而是一切能够体现人性“真、善、美”的题材。

他首先以歌剧《呦呦鹿鸣》为例,这是一个讲述2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦发现青蒿素的故事,有情怀、有梦想的女性科学家屠呦呦是剧中核心人物,她一生不慕名利、专注科研、甘于平淡,没有灾难悲情,没有传奇爱情,也没有艺术色彩,看似缺少了一些“戏剧性”,但她的“平淡”恰恰成为作家的灵感来源。王勇老师抓住她伟大背后不为人知的平凡坚守,以“一辈子就干了发明青蒿素一件事,却拯救了数千万人的生命”作为切入点,通过老年屠呦呦对自己人生的倒叙回忆,将几个独立的代表性事件有机勾连在一起,形成有逻辑的戏剧结构,在物理空间和心灵空间自由转换,并设置了童年屠呦呦、中青年屠呦呦、老年屠呦呦三个不同年龄段的角色来体现歌剧表演的多声部特色,剧中的主题旋律“梦想总可以实现”深情优美,令人耳目一新。

河北梆子《人民英雄纪念碑》写于新中国成立70周年之际,这部戏的创作经历了从不被看好、到令人意想不到、再到令人大呼过瘾的过程。面对如此宏大的题材,切入视角可以是多种多样的,例如写领袖人物、设计师梁思成夫妇或者浮雕创作者吴作人等……王勇老师眼前却始终浮现着河北曲阳雕刻人民英雄纪念碑的石匠形象。石匠是人民的一份子,是最普通、最朴素的一份子,而由普普通通的石匠雕塑人民英雄才更有意味和意义。从小切口反映大时代的沧桑巨变,从小角度表现大主题的恢弘观照,从“刻小碑”升华到“刻大碑”的无尽感叹——这是王勇老师创作《人民英雄纪念碑》的初衷。面对好评如潮,他说,“再崇高的主题,再恢弘的叙述,归根结底还是要从‘人’下笔,从‘人物’出发。”

民族歌剧《红船》是王勇老师投入最深、付出最大的一次创作。面对如此纷繁的一段历史、如此“开天辟地的大事变”,他阅读了近千万字的历史资料,多次瞻仰上海“中共一大会址”和浙江嘉兴“红船纪念馆”,并在医院病床上完成了初稿。王勇老师说,艺术激情虽然难能可贵,但仅有激情却是远远不够的。创作重大历史题材作品,掌握大量详实的历史史料和素材是必要的,同时还需剧作家进行独具匠心的剪裁。正如李渔所说,“编戏有如缝衣,其初则以完全者剪碎,其后又以剪碎者凑成。”又像是阿·托尔斯泰说的那样,作家要用“自己的火焰使他变得光彩夺目”。据统计,该剧共有16次时空转换,时间跨度从1919年5月4日到1921年8月,空间在北京、上海、长沙、嘉兴跳跃。王勇老师认为,现实中的时间和空间既是有限的也是无限的,戏剧同样如此。停泊在嘉兴南湖岸边的画舫,空间是有限的,开创的却是无限的事业;戏剧舞台不过是个匣子,空间是有限的,艺术表现力却是无限的;戏剧演出不过百十来分钟有限时间,反映的却是风云变幻的无限人类历史。

最后,在说到歌剧《天使日记》和《侨批》两部戏时,王勇老师强调了剧本是为演出而创作,剧本成为戏剧演出才能完成其价值,编剧创作时要追求剧作的戏剧性、文学性、哲学性和寓言性,同时永远对人保持悲悯之心,只有用人性、人情的表达,才能让故事更具有温度,成为一道温暖人心、触动人心、震撼人心的光。

上海戏剧学院副院长刘庆教授和戏文系党总支书记方军副教授共同主持本次讲座。

END

文:刘金妮

排版:尤旬

审核:方军 沈亮 陈莹