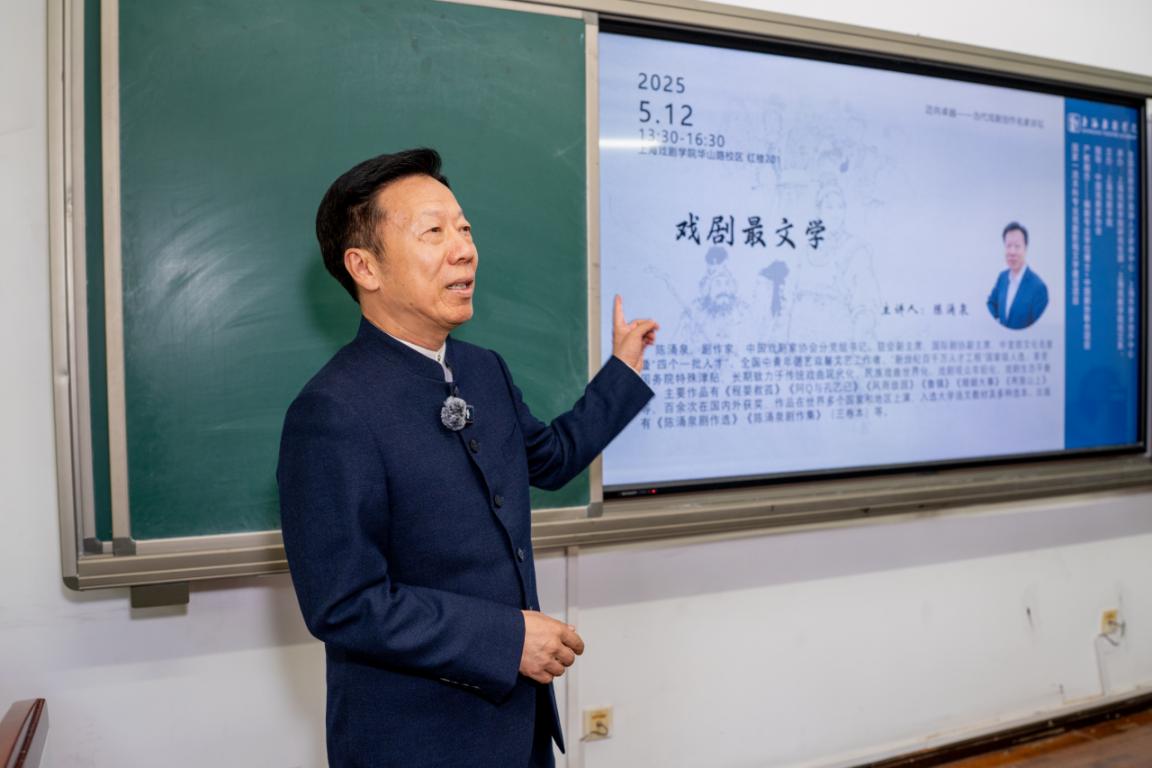

2025年5月12日,中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席、著名剧作家陈涌泉教授,受邀在上海戏剧学院开讲“迈向卓越——当代戏剧创作名家讲坛”第四讲,题为《戏剧最文学》。

讲座由上海戏剧学院院长黄昌勇主持。开讲前,陈涌泉向学校赠送新出版的《陈涌泉剧作集》一书,黄昌勇为其颁发“捐赠证书”,并代表全体师生表达诚挚的感谢。

“戏剧最文学”,在这场讲座中,陈涌泉以振聋发聩的理论观点与丰富的创作实践,深刻阐释了戏剧的文学本质与时代使命,呼吁重拾戏剧文学尊严,为中国戏剧的“高峰时代”筑牢根基。

核心观点:戏剧是“最高级的文学”

陈涌泉开篇直言:“戏剧不仅是文学,更是最高级的文学,是文学皇冠上璀璨的明珠。”他援引文学定义,强调“戏剧”位列文学之首,并以汤显祖《牡丹亭》、王实甫《西厢记》、曹禺《雷雨》、老舍《茶馆》为例,指出剧本本身即是独立的文学经典。然而当下文学界对戏剧的忽视令他痛心:鲁迅文学奖不设戏剧奖项,文学刊物鲜少刊登戏剧剧本,高校研究、特别是文学史止步于古代戏曲文学,对当代戏曲文学鲜有涉及,当代戏剧成了“文学天空的缺口”。他呼吁社会各界正视戏剧的文学价值,将其纳入文学评价体系,补全中国文学残缺的天空。

创作实践:守正创新,改编亦可成经典

结合豫剧《程婴救孤》与《风雨故园》这两部由他本人创作的代表作,陈涌泉提出“守正创新”的创作方法论。他坦言,改编不等于“低人一等”,关键在于价值观的现代转化。《程婴救孤》脱胎于《赵氏孤儿》,他将程婴的“忠君”转化为“仁义”,并通过细腻的父子情感刻画,赋予传统故事普世人性光辉。剧中程婴痛彻心扉的唱段——“为救孤我舍去惊哥亲生子……忍辱含垢十六年”,正是文学性与戏剧性交融的典范。

原创作品《风雨故园》则聚焦鲁迅原配朱安的悲剧人生,以“还原真实”为内核,打破对鲁迅的神化塑造。他回忆周海婴亲笔签名支持剧本的往事,直言:“剧作家要有勇气闯禁区,唯有真实才能抵达永恒。”

行业反思:导演应敬畏剧本,

戏剧需回归文学本质

针对戏剧行业“重导演轻编剧”的现状,陈涌泉犀利指出:“导演是剧本的转换者,而非创造者。”导演“动手改剧本”往往容易导致逻辑崩塌。他强调:“一流的导演必须尊重剧本逻辑,与编剧双向沟通,而非争夺署名权。”同时,他痛斥当下舞台“大制作”泛滥现象,呼吁回归戏曲的写意传统:“台上搭台、台上架梯只会摔断演员的腿,却留不住观众的心。”

青年寄语:挺直腰杆,做“大文学家”

面对青年学子,陈涌泉慷慨陈词:“剧作家不是‘文学打工仔’,而是能问鼎诺贝尔奖的大文学家!”他列举莫言投身戏剧创作、莎士比亚滋养世界文学的案例,鼓励学子以文化自信深耕戏剧文学。对于怎样才能抓出好戏的困惑,他给出四字箴言——“抓好本子”,并强调:“没有好剧本,再好的演员也会被耽误。”

问答交锋:直面行业痛点

讲座后的互动环节,陈涌泉以幽默直率的风格回应热点问题:为何扶贫戏千篇一律?“题材无高下,艺术转换才是关键。没煮熟的米永远是米,成不了饭”。在雅与俗的问题上,他提出,“戏曲的最高境界是雅俗共赏。”对于如今豫剧剧团可以自负盈亏的旺盛生命力,他认为这一现象的根本原因是,“豫剧活在人民心里。编剧把词写进了百姓心坎儿!”

为戏剧文学补天

讲座尾声,陈涌泉引用“女娲补天”比喻戏剧文学的复兴使命:“中国文学的天空缺了戏剧这一角,我们这代人要做的,就是把它补上。”他号召青年创作者以思想、情怀与创新意识锻造精品,让戏剧真正成为“人类精神的家园”。

文:李宜橙 魏睿

图:刘佳奇

排版:尤旬

审核:方军 沈亮 陈莹