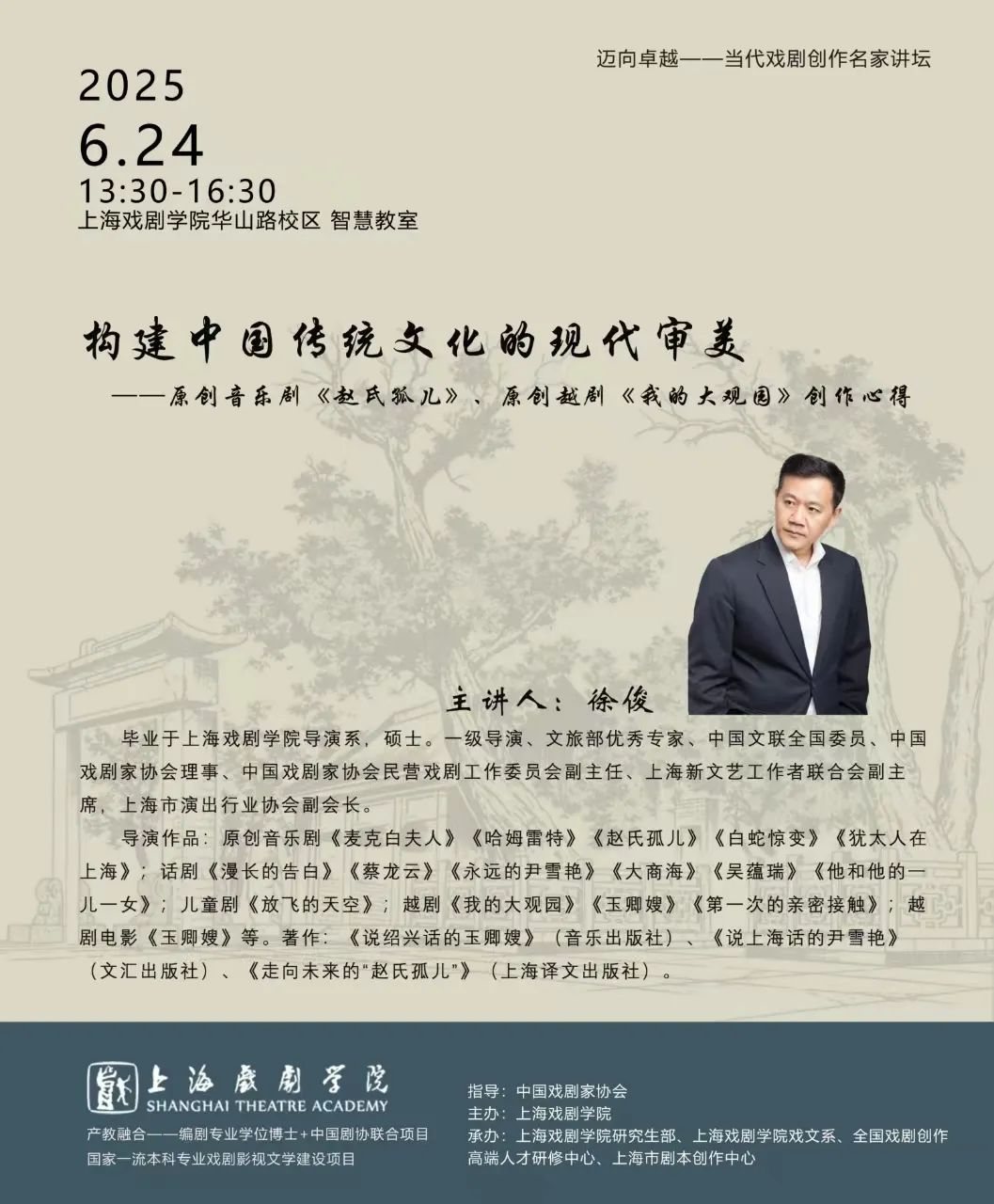

近期,“迈向卓越——当代戏剧创作名家讲坛”第六讲于华山路校区智慧教室开讲,这也是本学期最后一讲。一级导演、文旅部优秀专家徐俊老师受邀前来讲座。他以《构建中国传统文化的现代审美——原创音乐剧<赵氏孤儿>、原创越剧<我的大观园>创作心得》为题,深度分享两部作品从文本孵化到舞台落地的创作全过程,勾勒出当代戏剧创作者在传统文化现代化转译中的突围路径。

音乐剧《赵氏孤儿》

经典IP的现代性转化

《赵氏孤儿》在中国传统戏曲改编中,常将程婴献子的伦理困境简化为忠义符号,将程子与赵氏孤儿简化为复仇符号,而忽略了“亲子岂可死?养父岂可杀?”的个体生命价值。

2012年英国皇家莎士比亚剧团上演的詹姆斯·芬顿改编本将程婴设置为心地良善的草泽医生,其救孤动机始于“一念之善”而非身份束缚,程婴清楚地明白自己对儿子的死负有责任,面对儿子灵魂的拷问,他最终自尽而亡。此版本让徐俊老师心动不已,有了将《赵氏孤儿》改编成音乐剧的想法。

音乐剧《赵氏孤儿》是实验性的。舞美设计谭韶远老师以写意化空间颠覆传统现实主义舞台,如晋国城墙通过可裂变的金属结构喻示“正义”的轮回,在赵盾灭门时轰然倒塌,程勃复仇后逐步还原;倾斜的平台既隐喻晋国的动荡时局,又为演员提供肢体张力的表现空间;现代质感的矩形框架代表画卷,赵氏孤儿在其中发现真相,形成画中世界与现实舞台的双重叙事。

此外,灯光设计萧丽河老师通过动态投影辅助场景转换;造型设计张叔平老师以杜邦纸材质打造演出服;作曲金培达老师采用西方音乐结构,爆发出更强烈细腻的情感转换。

徐俊导演构思出贯穿始终的重要道具——铃铛,从程婴儿子的摇篮曲,升华为程婴对儿子的思念,再到程婴自尽时铃铛落地,极具象征意义。同样,另一个重要道具猎刀也成为贯穿全剧的情感线索、叙事线索。

徐导认为,戏剧的魅力在于“变形”,只有通过“变形”才能形成独特的戏剧张力,我们每一步的创新,都是突破自己,为了找到更好的“变形”。

越剧《我的大观园》

传统剧种的现代化转型

通读剧作家罗怀臻创作的《我的大观园》剧本后,徐俊导演对《红楼梦》进行新时代的演绎有了灵感和创作冲动,他从中解读出越剧现代化的重大意义:

第一,《我的大观园》剧本,亦以现代性改编,从万般解读中归束视角,从“天眼”转为“人眼”,着眼在“我”,以贾宝玉之“观”,从过去、现在、未来三个时间维度,重新解码《红楼梦》的经典篇章。

第二,老年贾宝玉的设置,则为另一重“我”,增加了一个追忆或观察的视角,与青年贾宝玉的“体验”形成对照,老年贾宝玉可以打破空间的限制,与回忆中的人物进行对话,产生间离效果。

第三,以非线性的戏剧结构化繁为简,解码“万物有情”。“情”即自己存在的一种根本意识,“情”即是我,我即是“情”,有“情”故“我”在,生命因有“情”才能体会爱恨悲喜,“我”才能历经生死之间的色彩,从而形成“我”的“大观园”。

徐俊老师以刘厚生先生“剧本是基础,思想是灵魂,音乐是翅膀”的观点收尾,他强调:“思想是灵魂”最为重要,每次创作的过程都要注入当代思考,在创作中对经典进行开放性解读,实现与当下观众在灵魂上的交汇共融。

上海戏剧学院研究生部主任李伟教授总结说,徐俊老师用创作实践证明,传统文化的现代转译不是简单的形式嫁接,而是从思想内核到舞台语汇的系统创新。徐俊老师是上戏“学院派导演”杰出代表之一,他的讲座文采洋溢、充满激情,让上戏师生们真切感受到了戏剧创作的无限魅力。

往期精彩回顾

END

文:魏睿

图:刘佳奇

海报设计:高一晨

排版:尤旬

审核:方军 沈亮 陈莹